そして炎は消えた

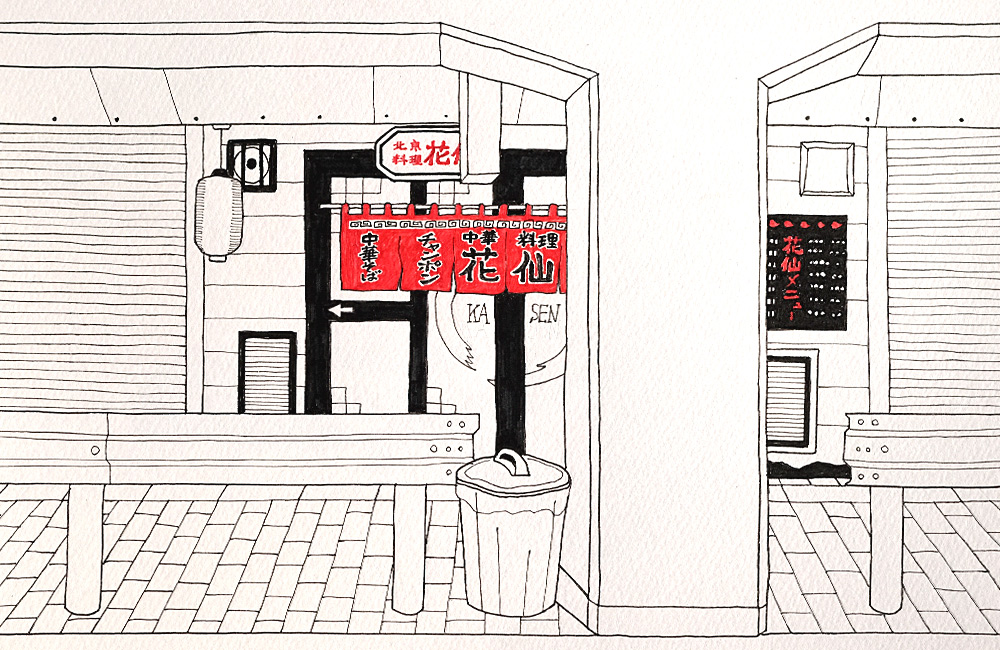

広島のとある町。原爆ドームからもほど近いその地に、いかにも古くからある、絵に描いたような町中華があった。暖簾には「花仙」(かせん)の文字。その店は薄暗いガード下にあり、店内の様子は外からはわからない。人が中に入る様子を見たこともない。

私にとって、このガード下は毎日通る場所ではあったが、そこにある花仙は、町と同化した風景でしかなかった。

中華料理「花仙」。外観。

黒光りするスター

ある夜。居酒屋で話しかけてきた初老男性と他愛ない会話をしていると、花仙の話題になった。どんな店かを尋ねると、「昔からあるよ。まぁ、悪い人じゃないんだけどな・・・」。一瞬意味がわからなかったが、味や雰囲気よりも店主の人間性に特徴があるお店らしい。男性は、花仙に関するネガティブな話をしながらしばらく酒を飲んでいた。

実際、某レビューサイトの口コミには、当たり障りのない3.0な評価に混じり、不穏なコメントがいくつも投稿されていた。

「愛想をもう少し良くしたほうがいい。居心地が悪い。」

「店長の対応が最悪。客をなめてる。二度と行かないだろう。」

「閉店しないで残っているのが不思議。」

愛が過ぎる常連たちのネガティブ大喜利を期待したが、ただの本気のマイナスレビュー。何が、この店で何があったというのか。

一方で、飲食店のレビューサイトにも関わらず、人間性で評価をかっさらう店長の求心力にも興味が湧いた。味の評価は大抵「ベチャべちゃしてる」に集約できるのに、店長への批判はバリエーションに富み、読みごたえ十分。

内容はどうであれ、これほどの求心力を持つ店長とはどんなスターなのか。口コミの中で黒光りするスターに吸い寄せられる形で、自分にとっては風景の一部だった花仙を訪ねることにした。この町に暮らし始め、花仙前を歩くようになってから4年が過ぎていた。

代打逆転サヨナラ満塁ホームラン

暖簾をくぐると、店内は想像以上に狭かった。ざっと15㎡ほどしかない。入口の真正面は厨房で、それを囲むようにL字型のカウンターがある。席数はカウンターの8席だけで、客は誰もいなかった。

「いらっしゃい。」

厨房内で丸椅子に座り、コンビニに売ってるような愛蔵版の分厚いマンガを読みながら男性が迎えてくれた。店内の狭さからして、店員はこの方だけだろう。つまり、この方が花仙の大将で、口コミの中で黒光るスターだ。さっと目に映った印象では、60代後半、短髪、白髪の川谷拓三似だった。

注文だ。メニューは短冊状のものが壁一面に貼られていて、種類が多い。中華そば、焼飯、天津飯、八宝菜、オムライス・・・60種くらいある。スターを見ることが目的だったので、食事は何でも良かった。

「おすすめメニューとかありますか?」

何の気なくそう尋ねたが、これがいけなかった。

「・・・へ? おすすめ?そんなもの無い。自分が食べたいもん頼みんさいや。」

吐き捨てるように。与えられたミッションは100%遂行する冷徹な殺し屋役の川谷拓三みたいな表情で。笑えない凄みがあった。もう帰りたかった。

適当に注文を済ませ、レビューサイトで見た惨憺たるコメントに思いを馳せる。

5月の中旬と言うのに、店内はじっとりと、油を含んだような熱気が充満している。それを扇風機が熱風に変換し、2秒ごとに顔に吹きかけてくる。

厨房内はカウンターから丸見えで、「不衛生」の声が上がっても仕方ない感じだった。

もう1つ気になったのは、火力と言うか、火柱だ。チャンポンを作るのにここまで火柱は上がるものなのか。怒りの度合いを火柱で表現するタイプの快楽主義者だったりするんじゃないか。それくらい違和感のある、強烈な火柱が立ち昇っていた。他にも気になる点はあったが、考えるのを止めた。

会計を済ませ、店を出る。

自分でも信じられなかったが、花仙は最高の店だった。 3点ビハインドのまま迎えた9回裏2アウト。代打で出てきた川谷拓三(60代)が放つ逆転満塁サヨナラホームラン。そんな展開誰が信じられようか。

まず料理だ。適当に注文した料理は、美味すぎて時が止まった。こんなに美味いのか。想像とのギャップが大きすぎて、笑ってしまったほどだ。

次に空間。店内はレビュー通り不衛生とも言えたが、そこに古き良き時代の趣も感じられた。それに、一見すると整っていない空間でも、実はそこは作り手の工夫が詰まった聖域かもしれない。雑然とした仕事場でモノを生み出す人間国宝だっているのだから。

そして最後はやはり大将だ。物言いや語気に棘はあるものの、話す内容に間違いがあるとは思わなかったし、信念が垣間見えた。料理の手際もめっぽう良い。あと、水餃子とちゃんぽんを注文した私に、「ダブルで汁物になるけどええんか?」とまさかの優しさ。そのアメとムチはずるい。

味・趣・大将の3拍子揃った名店。

この日から花仙に通う日々が始まった。

これが俺の味だから

名店とは言ったものの、客への口調はやっぱりきつい。座ってはいけない席(目印などは無い)に座ると「そこじゃない」と怒られる。注文が遅いと「いつまでかかるん」と怒られる(客は料理中の大将に気を遣って注文を待ってたりもするのに)。若い男女2人組が3本目のビールを頼もうとしたら「そろそろ出て行ってくれんかね」と言ったこともあった。(だらだらビールを飲む客が嫌いなんだそう)

そんなだからか、客はいつも少なかった。自分以外に客がいない状況も珍しくなく、むしろその方が多かったと思う。ただ、花仙に通うにつれ、常連客と思しき方々に愛されている店だともわかった。

カウンター横のテレビでカープの試合を見ながら、思い思いの時間を過ごす常連客。大将と話す人もたまにいるが、ほとんどはすぐ食べて、すぐ出ていく。

「食事の邪魔になるかもしれないから」

大将自身、客に対して自分から話しかけることをしない。が、こちらから話せば、喜んで付き合ってくれるし、むしろ話好きだと思う。そのうち、客が来ない時は1時間以上話し込むようになった。大将の生い立ち、この町の昔の様子、困った客のことなど、色々と聞かせてくれた。そのたびに大将の信念にも触れた。

大将は相手が誰であっても嘘をつかない。そして自分を貫くことを大事にしている。もちろん、それに伴う責任やリスクにも真正面から向き合う覚悟を持ったうえで。

その昔、お店の近くにあったヤクザの事務所に呼び出され、味の文句を言われることが少なくなかった。そんな時でも「これが俺の味だから」と言い続けた。殴られたり、嫌がらせをされる怖さはあったが、だからと言って自分が信じる味を変えることはできなかった。

自分を貫く以上、仕事への甘えも許さない。

週に1度の花仙定休日。店のシャッターが半分開いていたので中を覗くと、鍋をかき混ぜる大将がいた。チャーシューのタレだか煮汁だか、毎日火を入れないと味が変わるらしい。毎日店に来てるのか、と思った。

これは後で聞いた話だが、大将は店を初めて40年、1度も県内を出ていない。お金に余裕が無かったこともあるが、何より仕事優先でどこかに行く気にならなかったらしい。

当たり前のことを当たり前にやり続けることは難しい。客が少なく隙も生まれやすい状況だから、なおのことだと思う。それでも大将は、お客にも自分にも嘘をつかない。

大将立身伝

1948年。広島のとある町に生まれた大将は、家庭の都合で小さい頃から各地を転々とする。主に九州をまわり、13歳からは自分の稼ぎで生活を始めた。生活はぎりぎりで、よく悪戯(内容不明)をした。

1966年。18歳になり大阪に出る。稼ぎのあては無かったが、開催を目前に控えた大阪万博のおかげで仕事は溢れ、町にも活気があった。淀川区にあった飯場に入り、昼間は現場仕事、夜はスーツを着て安定した仕事を探しまわった。

そんな生活をしながら半年が過ぎた頃、ミナミは千日前にあった中華料理屋の入口に求人情報を見つける。料理などしたことが無かったが、ここなら毎日腹いっぱい食えるだろう即応募した。結果は不採用。身元保証人がいないことが問題になった。

仕事探しを応援してくれていた飯場の女将さんに結果を伝えると、それが問題なら、と保証人になってくれた。そこから料理人としての人生が始まる。勤めた店の名は「花仙」。後の自分のお店の名前はここからもらった。

お店は大変な人気店で、開店から閉店まで客が途切れることはなかった。自身は主に出前を担当したが、皆が忙しく働く中、料理人として何1つ作れないことが悔しくてたまらなかった。

料理の様子を盗み見ては覚え、閉店後の厨房で作ってみるを繰り返す日々。誰かに教えを乞う気もなかったし、聞いたからって教えてくれるほど甘い世界でもない。それでも、何の料理もできない自分を、先生(千日前「花仙」のご主人)はよく置いてくれた。インテリの兄弟子(大将の言葉ママ)も気にかけてくれて、今でも感謝は忘れない。

1969年、21歳の時に結婚。1971年、23歳で広島に帰った。市内の色々な中華料理屋で腕を磨きつつ、仕事が休みの日にはそこらの工事現場に声をかけ、日当5000円ほどで働かせてもらった。とにかく金が無かった。赤子ができたものの、鳴き声がうるさいからとアパートを追い出され、それでも引っ越す金すら無く笑うしかなかった。

1978年。大将30歳。ついに自分の店「花仙」を構える。開店して間もなく、どこで噂を聞いたか、突然大阪から先生がやって来て祝ってくれた(この話をすると大将は100%泣く)。店を出すために大きな借金を抱え、不安を忘れるためにとにかく働いた。

当時、この町には水商売の店が多かった。普通の飲み客だけでなく、気性の荒い人間も多く集まる町。開店してからの3年間は迷惑な客が多く、他の客に絡んだり、店で暴れたりが日常茶飯事だった。このままだと健全な客が店から離れると思い、徹底して迷惑な客と闘ってきた。この部分は絶対に楽をしない、そう自分に言い聞かせて店に立っていた。

1980年頃から日本全体が好景気に沸き始める。店の周辺にもキャバレーが乱立したが、ほとんどはピンクキャバレーだった。そこで働く女の子たちと飲みに行こうと夜な夜な男が集まるから、花仙も休みなく、毎日朝5時まで営業した。とにかく儲かった。

銀行もいくらでも融資すると言うから、広島最大の歓楽街への出店を計画した。不動産の目星はついたものの、料理人探しに難航する。任せられそうなやつがいない。そのうちにバブルは終わってしまった。ただ、この時出店できなかったからこそ蓄えが残り、今までお店を続けることが出来たと思っている。人生何がどうなるかわからない。

バブル崩壊。キャバレーは次々に消え、スナックや居酒屋に置き換わった。町の賑わいは薄れ、夜も短くなったものの、昔からの客は変わらず来てくれた。ただ、娘が手伝いに来なくても店は回るようになった。

21世紀。年齢も60歳になる頃からは、客と喧嘩することが無くなった。嫌なことを言われても聞き流せるようになった。1日に100本近く吸っていたタバコも止め、この年になって初めて実感したビールの爽やかさに感動した。

2010年。長年連れ添った奥さんが病気を患う。体が弱っていく中でうつ病も併発したため、仕事以外の時間はできるだけ一緒に過ごすようにした。奥さんからはいつも文句を言われていたが、精神病だから仕方ないと何も反論はしなかった。

その夜は、深夜1時頃仕事から帰宅。起きていた奥さんと声を交わし、ご飯を食べ、先に寝ると伝えて3時頃に就寝。普段通り朝の10時に目が覚め、居間に降りると部屋が暗かった。おかしいなと奥さんの部屋に行くと、ベッドで横になり、冷たくなった奥さんがいた。心筋梗塞だった。

奥さんの死化粧を見ても、涙は出なかった。自分もその時、介護疲れで精神がおかしかったんだと思う。死後半年ほどが経ったところで、奥さんがいないことを実感した。悲しみに沈んだ。遺影を見ると辛いので、写真の前に花を起き、顔が見えないようにもした。

あれから5年が過ぎ、今はもうそんな辛い気持ちにならない。自分のことだけ考えれば良いと思うと、気も楽だ。こうして前向きになれたのも、この店があったから。仕事と、店に来るお客さんとの会話に本当に支えられた。

ファイティングポーズ

2018年8月。その日も花仙を訪れていた。メニューが多いため、極力毎回違うものを注文しては、自分の中での花仙番付を更新していたが、東の横綱「麻婆丼」を超える一品はなかなか現れない。この日頼んだ中華雑炊は果たしてどうか。そんなことを思いながら、他に客のいない店内で大将と雑談をしていた。

無邪気な少年役の川谷拓三のように、ニコニコしながら饒舌に語る大将だったが、次の瞬間様子が変わった。

「移転することにした。」

花仙が入るガード下は、2019年から補強工事が始まる。それに伴い、今入っている飲食店は全て立ち退きになることは知っていた。が、花仙がどうするかは大将に聞いていなかった。

大将の話では、ひとまず仮店舗に移動するが、補強工事終了後、また同じ場所で契約して店を出すという。ホッとした。今や私の幸せの50%は花仙が占めている。ここが無くなったら生活に支障が出るのだ。

移転の話が嬉しく、普段はそのまま帰宅するところをもう1軒、花仙すぐ近くの飲み屋に寄った。そこの女将さんに花仙移転の話を伝える。女将さんは少し間を置き、何かを思い出しながら微妙な表情でこう言った。

「え、花仙さん、もう店の契約しないって言ってたけど…。」

ガード下に元々入っていた飲食店は、補強工事後も優先的に入店する権利が与えられてはいるものの、その契約料は大変高額だったらしい。70歳になる大将はこの先働ける時間に限りが見えており、そんな中でお金を借りることは難しかった。「だから、これで閉店だ」。女将さんにはそう話したらしい。

翌日以降もいつも通り花仙に通ったが、この件については触れないようにした。聞きたくなかった。1ヶ月程度経っただろうか。花仙番付の東の横綱「麻婆丼」が連勝街道を突っ走る中、自分以外に客のいない店内で大将が言った。

「来年5月で店を畳むことにした。」

なぜ、最初から閉店すると言わなかったのか。なぜ、一度移転すると言ったのか。理由はわからない。でも、客を前に、1度ファイティングポーズをとった大将の気持ちを勝手に思うと涙が出そうになった。閉店まで7ヶ月間を切っていた。

誠意の業火

閉店すると決まったからといって、客は増えるわけではない。またいつも通り、大将との雑談の日々が続いた。

「最近は何かと言えばすぐセクハラ、パワハラ。俺らみたいな古いもんからしたら、綺麗過ぎる世の中は退屈よ。」

「最近一番怖いんは、何たって近所で飼われてるドーベルマンよ。」

閉店後の生活についても聞いた。シルバー人材センターなどで、料理とは関係ない仕事をしたいらしい。でもその前に、40年以上早朝に寝て昼起きる生活だったから、朝型の生活に慣れるかを心配していた。

相変わらず店は暇だったが、たまに立て続けに客が来た時の、急に仕事人のスイッチが入る大将は見ものだった。ほんの数秒前まで「やる気せんわ」と言っていた厨房のおじさんが、時に客から悲鳴が上がるほどの業火に包まれながら、1寸の隙も無い手つきで厨房を制するバトルサイボーグと化す。

もちろん、客がおすすめメニューなど聞こうものなら、即座に一蹴される。老若男女関係なくだ。そしてまた激しく鍋を振り、業火に包まれる。

ハッ!と思った。わかった。この業火は大将の「誠意」だ。

大将は「火属性」の人種でも「絶対防御」スキル持ちでもない。だから、業火に身を晒すと当然ダメージを受ける。事実、積年のダメージの蓄積か大将の髪はチリチリだ。それでも火柱を上げ続ける理由を、そういう性癖だと勝手に決めつけタブー視していた。が、そうではなかった。

大将は、客に対し、棘の無い物言いができればそうしたいとは思っている。思ってはいるが、性格的に変えることは難しいし、それが自分なのだから謝る必要も無いと思っている。それでも、自分の態度で気分を悪くする人がいることはわかっている。

ならば、自分なりの誠意、責務として少しでも美味いものを作ろう。そのための最善策は何か、最大火力にすることだ。己の身すら焼かれる限界まで火力を上げ、食材の旨味を閉じ込める。さらには業火演出で楽しんでもらう。そういう算段だ。きっと。泣ける。

大将の不器用すぎる誠意が業火スタイルを生み出したというわけだ。これに気付いた一部の客が、花仙の常連となっていくのだ。

誠意(業火)に焼かれる大将。

満席になった花仙

閉店まで3ヶ月を切った。この頃から徐々に客が増えてきた。常連さんの来店頻度が上がったことと、古くから花仙を知る方々が閉店を聞きつけてやって来ているようだった。それまで定休日だった日曜日も店を開け、バブル期同様無休となった。

ちょうどその頃、たまたま客が自分1人だった時。

大将が標準語で話しかけてきた。

「閉店記念にボールぺンを作りました。世話になった人たちに渡しているから、君ももらってください」。

直前まで、家では健康のためにフルチンだが、孫に見られないよう部屋に鍵をかけている、と話していた人とは思えないダンディズム。 そして、大将としっかり話をしたのはこの日が最後となった。

閉店2ヶ月前になると、さらに客は増えた。満席で店内に入れず、仕方なく帰ることも多くなった。当然そんな時の大将はバトルサイボーグと化し、目は文字通りギンギンに血走っている。客が来たことや、店に入れずに客が帰ったことなど気づかない(気づいても相手にしない)。

閉店1ヶ月前になると、花仙はもう、常に満席状態だった。大将の娘さんも手伝いに来るようになった。動きを止めることなく、業火に焼かれながらひたすら中華鍋を振る大将。その背中を目で追うことしかできなくなった。

そして炎は消えた

花仙、最終営業日。

「今日早退して、早く花仙に行ったら?」

職場で散々花仙の話をしていたからか、そんな声を掛けてくれる同僚がいた。が、当然そんなことはしない。職務放棄は大将の美学に反するのだ。

19時。店に着くと案の定客でいっぱいだったが、奇跡的に1席だけ空いていた。目の前には、血走った目のバトルサイボーグ、とそれを飲み込む勢いで立ち昇る業火。今日でお別れ、そんな思いが客のみんなにもあったのだろう。会話は無く、ぼんやりとキャンプファイヤーを眺めているような時間だった。最後の晩餐はこうなるものなのか。

注文が詰まっていたんだろう。いつもより少し長めに待った。目の前に並ぶのは、麻婆丼と水餃子。私的花仙番付でトップをキープし続けた東西の横綱たちによる千秋楽、結びの一番。が、この日の横綱たちは様子がおかしかった。

水餃子関はスープとネギが器から溢れている。麻婆丼関に至っては、麻婆部分の粘度が固体といっても差し支えない仕上がりだった。記念に写真を撮っていると、珍しくバトルサイボーグ中の大将が声を発した。

「食材残してもしょうがないけぇ、今日は盛り盛りよ。」

水溶き片栗粉まで盛り盛りにする大胆さを見習いたい。どうであれ、最高に美味い。最高に美味いよ。そして食べ終わってしまった。

目の前の皿は空になり、残るは水しかない。花仙とのお別れが近づいてきたのかもしれない。名残惜しく、店を離れがたいが、満席の店内を覗く客が絶えない。外には僅かながら行列もできていた。皆、花仙に別れを言いに来たのだ。大きく息を吐き出し、覚悟を決めた。

「大将、ご馳走様でした。今日も美味かったです。今まで本当にありがとうございました。」

「おう、ありがとな」

こうして、私の花仙は幕を閉じた。

レビューサイトで散々な評価だったこの町中華は、確かに清潔ではないし、大将の口調はきついし、マイナスの評価が多いのも頷ける。ただ、その対極には、そんな店と大将を愛する人たちが確かに存在したし、何より自分にとっては最高の店だった。

そんな花仙との思い出を、花仙が閉店した2019年6月からちょうど1年が経った今記録する。

大将、元気にフルチンで過ごしてくれてたら嬉しいな。

雑談中、穏やかな表情の大将